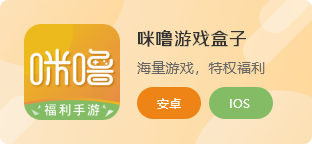

早上刷到条读者留言,把我逗笑了:“上回我献400ml血,下午还去吃了火锅,咋新闻里有人失血400ml就喊救命?是不是医生夸大其词?”

其实真不是夸张——同样是丢400ml血,“怎么丢的”“从哪丢的”,才是关键差别。

第一差:“有准备的撤退”vs“没防备的突袭”献血前一周,你得清淡饮食、睡够觉,当天护士还要量血压、查血红蛋白、肝功能——相当于“提前给身体打了‘预防针’”。献的时候,身体早就进入“战备状态”,献完交感神经轻轻兴奋一下,肝脾里的储备血立刻补上来,骨髓也开始加速造血。

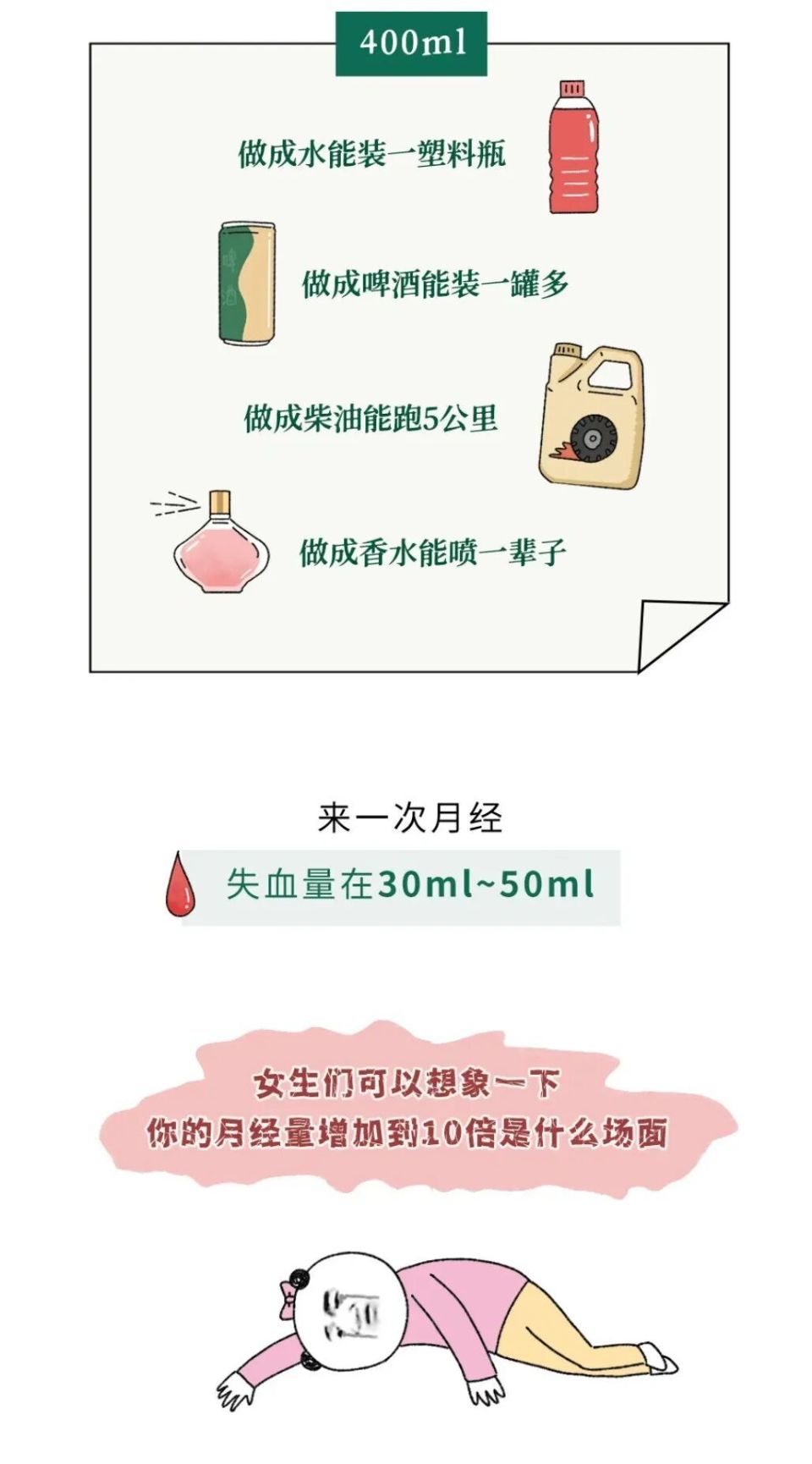

但失血呢?比如车祸、刀伤,那是“0.1秒的意外”——身体压根没反应时间,血压“唰”地往下掉,肾上腺素狂飙,心脏直接进入“濒死冲刺”。没有筛查、没有缓冲,身体瞬间就“懵圈”了。

第二差:“定点可控的小伤口”vs“藏在深处的‘暗河’”献血扎的是肘窝浅表静脉,针头就戳2mm深,拔针后按5分钟,血小板和凝血因子立刻把针眼“焊死”——全程都在医生眼皮子底下,想多流一滴都难。

可失血不一样。比如肝脏破裂、骨盆骨折,血会渗进腹腔、肌肉间隙里——你看着衣服上就一块红,实际里面已经“积了一池子血”。医生得开腹、开胸,层层翻找才能找到“破口”,止血难度比献血高10倍都不止。

第三差:“精确到ml的准数”vs“藏在冰山下面的量”献血的血袋刻度精确到1ml,采血秤还会实时称重——400ml就是400ml,误差不超过5ml。护士盯着秤,到量立刻停泵,多一滴都不让你献。

但失血的“400ml”,基本是“估算出来的假话”。目击者说“地上一小滩血”,其实只看到了纱布、衣服上的血,那些渗进组织里的、腹腔里的,根本没算进去。临床研究说,当有人说“失血400ml”时,实际失血量往往已经到800ml,甚至1500ml——这不是“400ml”,是“被低估的危险”。

第四差:“拔针就停的单次损失”vs“止不住的恶性循环”献血最安心的是“可控”——电子秤一报警,护士立刻拔针、加压、贴创可贴,血液流失“瞬间归零”。身体紧接着启动“止血-代偿-再生”三部曲,压根不给“恶化”的机会。

可失血呢?如果没及时止血,血会一直流。血压降了,血管收缩,组织缺血,乳酸堆积,最后凝血功能都崩溃了——越流越多,越流越难止,形成“死循环”。

其实说到底,不是“400ml”的问题,是“失血的方式”决定了危险程度:献血是“有准备、可控制的小牺牲”,失血是“没防备、藏隐患的大危机”。

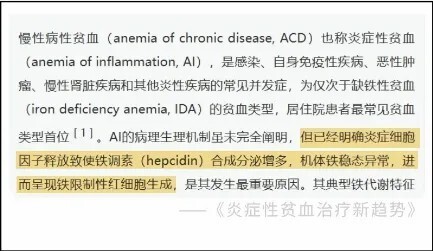

还有人问:“那献完血该咋补?”别信那些“喝骨头汤补”的老说法——鸡汤、骨头汤里全是脂肪,反而增加代谢负担。正确的做法是:多吃鸡蛋、瘦肉、鸭血这些优质蛋白和血红素铁,配点橙子、猕猴桃补维生素C促进吸收;24小时内别跑步、健身,别熬夜,多喝水。

最后想跟大家说:献血是安全的,因为每一步都有“保护机制”;而失血危险,是因为“意外从不会给你准备时间”。搞清楚这俩的区别,既能放心献血,也能在遇到意外时赶紧送医——毕竟,“怎么丢的血”,比“丢了多少血”更重要。