上周回万州老家,妈在电话里喊:“中午炖了腊排骨,你赶得及吃热的不?”我盯着手机上的高铁票——早上8点从重庆北站出发,10点半到万州北,出站打个车15分钟到家,刚好用热乎饭接住了念叨。

放在五年前,这场景想都不敢想。2020年我第一次从主城回万州,高速堵了4个小时,等冲进家门,腊排骨已经凉成了“腊干子”;要是坐慢火车,摇摇晃晃5个钟头,赶到家时妈早把剩菜收进了冰箱。

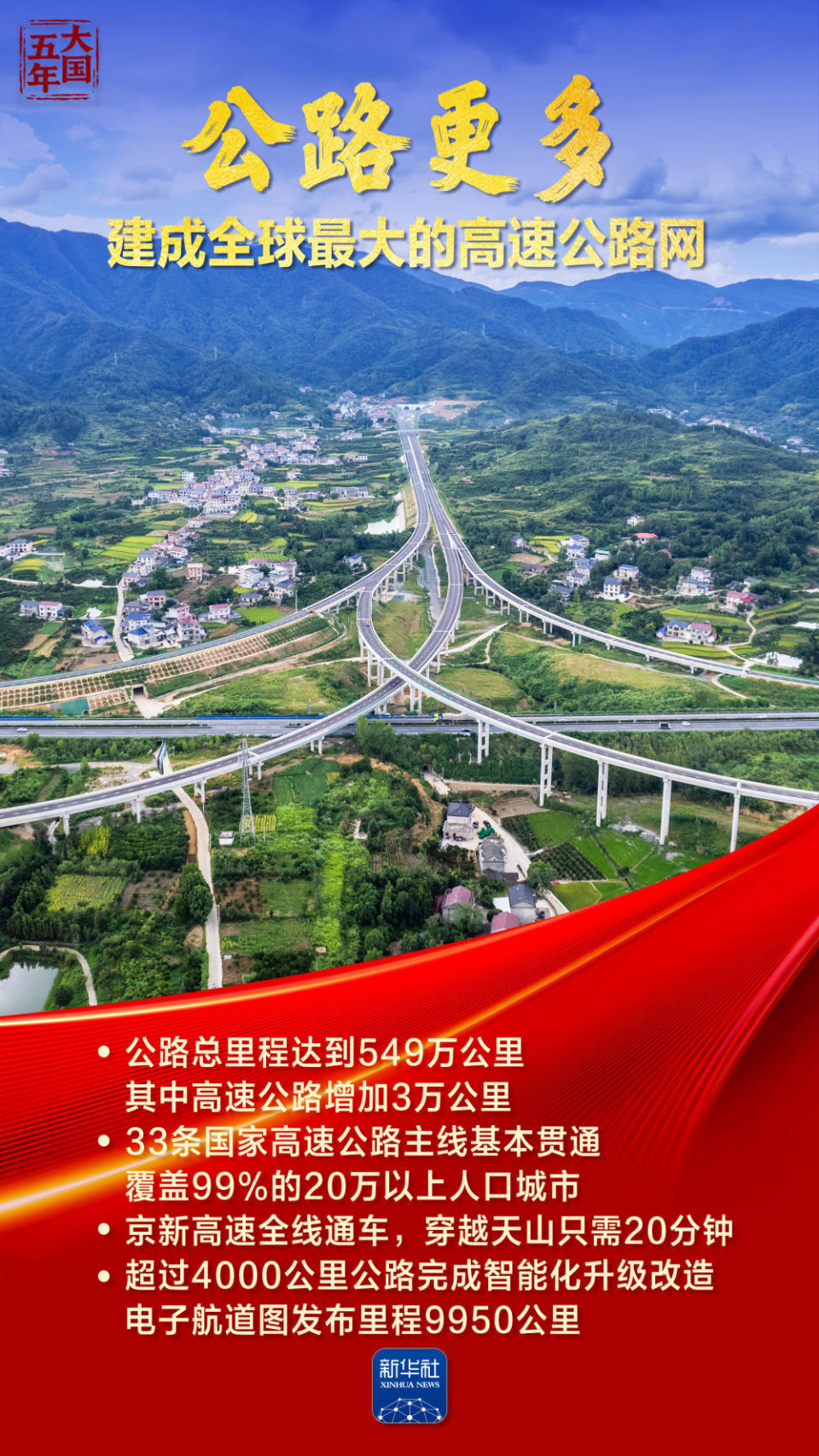

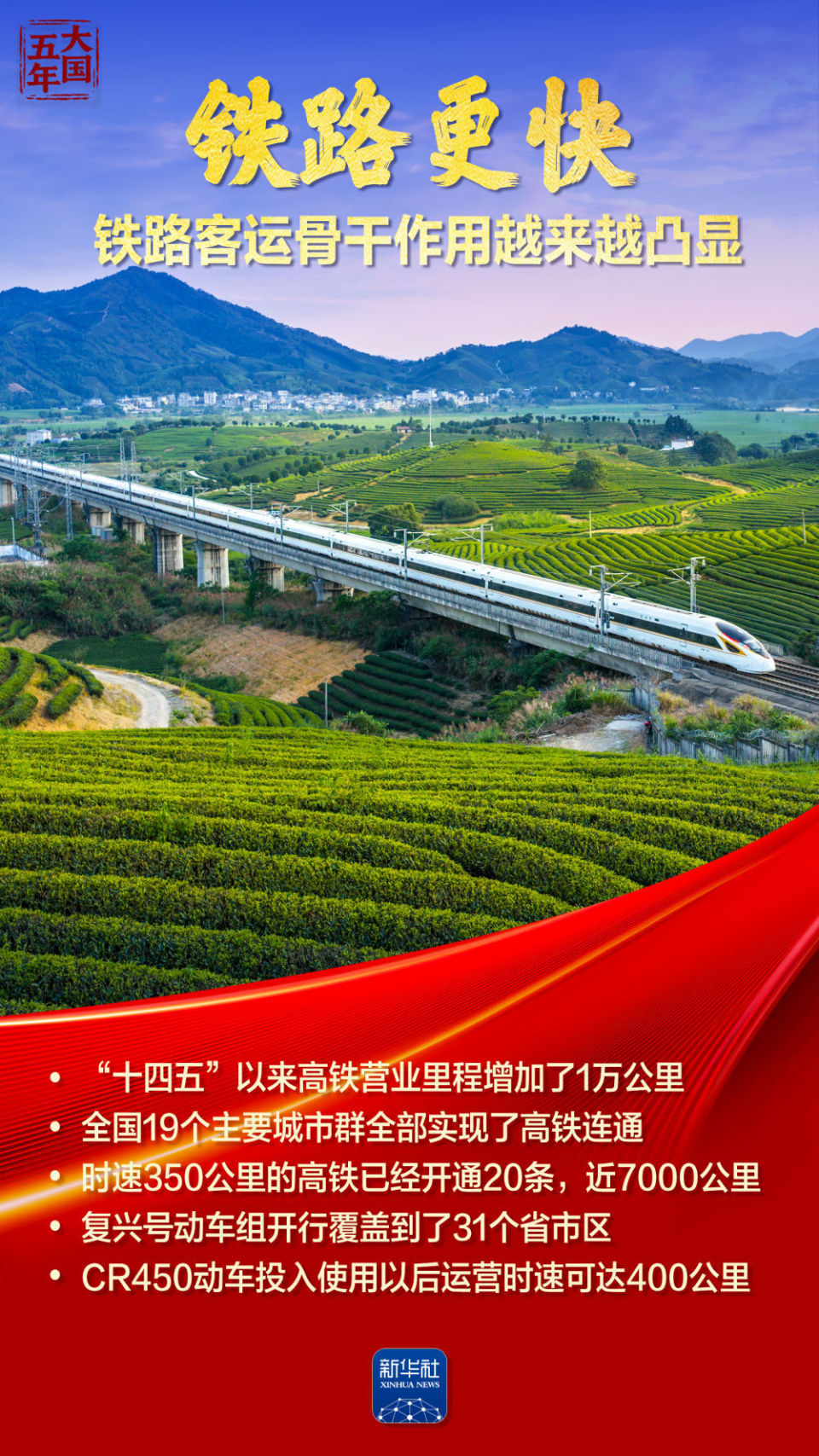

变化是从铁轨开始“伸懒腰”的。2022年郑渝高铁开通,重庆到万州的高铁缩到1个半小时;接着渝湘高速扩能、渝黔复线通车,主城到周边区县的高速像“毛细血管”一样扎进山里;去年老家村口那条坑洼了十几年的土路,终于铺上了柏油路——快递车能直接开到院门口,妈再也不用走20分钟去村头取我的包裹。

不止是路。前几天在重庆北站进站,我习惯性摸口袋找身份证,旁边小伙子提醒“哥,刷脸就行”。抬头看,闸机上的“智慧进站”标识闪着光,不用取纸质票,不用排队,刷个脸10秒就过。更惊喜的是老家的5G——今年村头立了基站,妈现在会用视频号发“菜园日记”,镜头里的辣椒苗绿油油的,连叶子上的露珠都能数清。

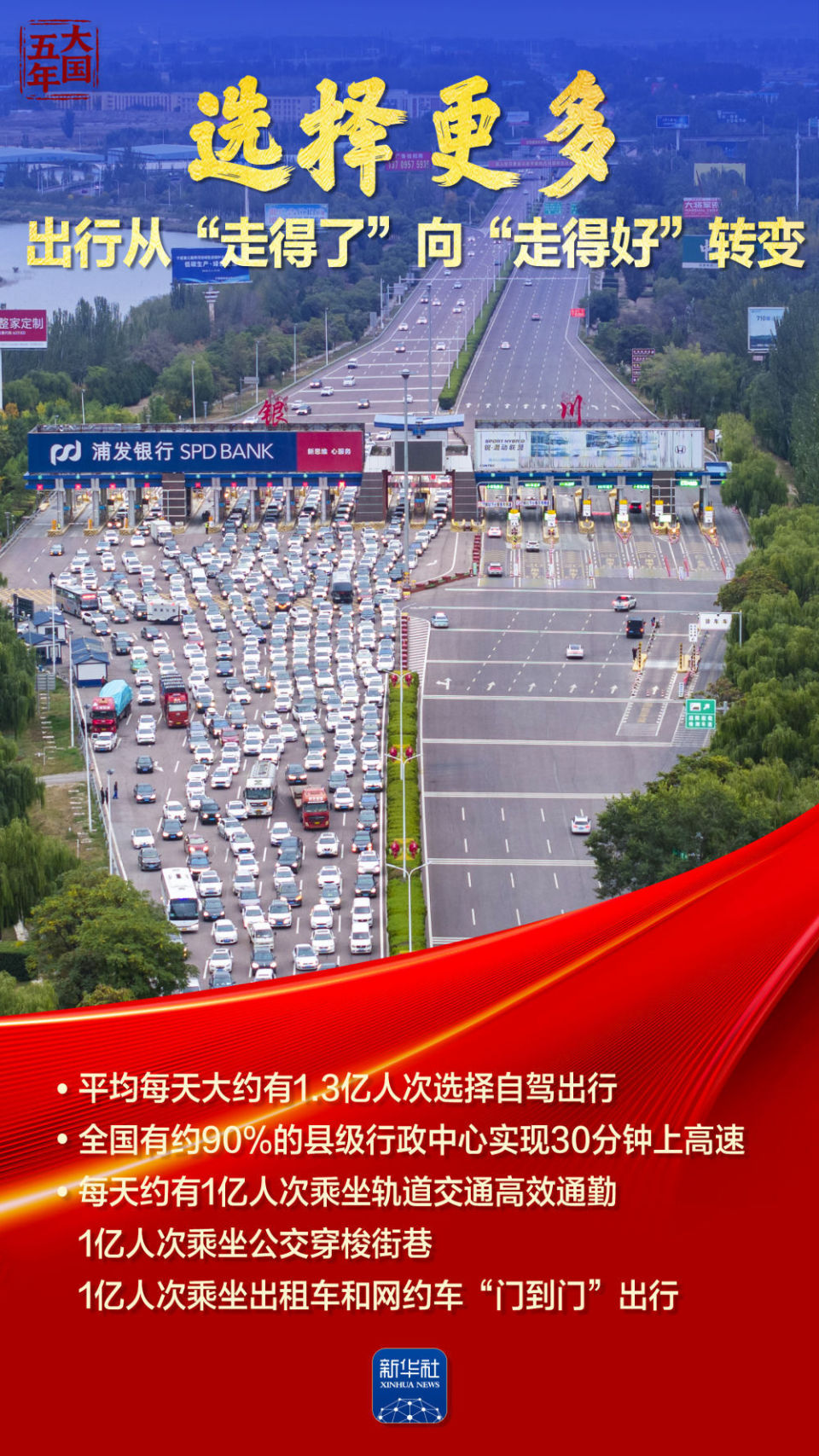

昨天打出租车去机场,师傅是开了20年的老重庆,边转方向盘边感慨:“以前拉活只敢在主城,现在客人说‘去江津’‘去璧山’,我二话不说就走——高速路宽得能跑飞机,来回也就个把小时。”旁边阿姨接话:“我儿子在成都上班,每周五坐高铁回来,周日下午再回去,跟在主城上班一样方便。”

有人说“速度快了,日子就变急了”,但妈翻着旧照片笑:“你看2020年你走的时候,我站在土路上挥手,背后是冒烟的中巴车。现在倒好,想回来就回来,连你爸种的橘子,上午摘了下午就能拿到主城给同事尝鲜。”她摸着照片上的土路口:“这速度不是把距离变没了,是把‘想念’变成了‘说见就见’。”

哪有什么“突然的变化”?不过是五年里,高铁穿越大山,高速连起城乡,基站立在村口,技术钻进手机。所谓“中国速度”,从来不是冷冰冰的数字——是重庆人碗里的热腊排骨,是成都小伙每周的家里饭,是农村老人清晰的视频通话,是把“不可能”变成“”,把“远方”变成“随时可达”。

晚上坐在老家院子里,风里飘着橘子香,妈递来一杯老鹰茶:“明天早上去摘橘子,要不要一起?”我看着手机上的返程票——后天9点的高铁,11点就能回主城上班。突然想起新华社说的“人享其行、物畅其流”——原来这就是中国速度的意义:不是让我们“跑更快”,是让我们“更敢停下来”,因为知道想走的时候,随时都能出发。